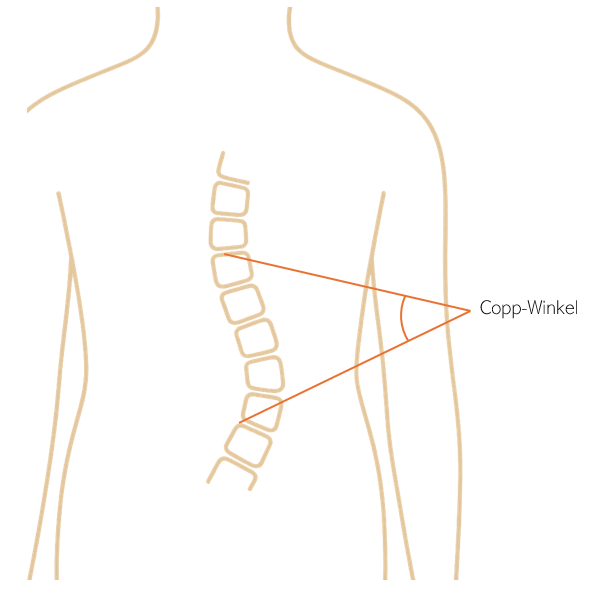

Statt geradlinig nach unten zu verlaufen, weicht die Wirbelsäule bei einer Skoliose zur Seite aus – mit einem sichtbaren Knick ab einem sogenannten Cobb-Winkel von mehr als 10 Grad. Dabei verdrehen sich einzelne Wirbel, der Rücken verliert an Länge, und der Rumpf kann sich sichtbar verformen.

Ursachen der Skoliose:

In den meisten Fällen entsteht eine Skoliose ohne erkennbare Ursache – Mediziner sprechen dann von einer idiopathischen Skoliose. Seltener liegt eine bekannte Ursache zugrunde, etwa bei neuromuskulären Erkrankungen, genetischen Syndromen oder familiärer Veranlagung. Je nach Ausprägung und Fortschreiten der Krümmung reicht die Behandlung von regelmäßiger Beobachtung und Physiotherapie über das Tragen eines Korsetts bis hin zur Operation.

Therapieziele nach Schroth:

Die Skoliosetherapie nach Katharina Schroth verfolgt ein ganzheitliches Ziel: die aktive Mitwirkung der Betroffenen an ihrer Behandlung. Im Mittelpunkt stehen dabei die dreidimensionale Aufrichtung der Wirbelsäule, die Vermeidung einer Verschlechterung (Progredienz), sowie die Stärkung der Atemfunktion und Schmerzreduktion. Auch der Umgang mit dem Korsett und die langfristige Vermeidung einer Operation sind zentrale Bestandteile. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die gezielte Kräftigung bestimmter Muskelgruppen, um die aufgerichtete Haltung besser halten und stabilisieren zu können. Wichtig ist dabei vor allem eines: die Entwicklung von Selbstkompetenz im Alltag.

Einteilung nach Cobb-Winkel:

Der Cobb-Winkel ist das wichtigste Maß zur Beurteilung einer Skoliose – er wird anhand eines Röntgenbilds ermittelt und beschreibt den Grad der seitlichen Wirbelsäulenverkrümmung. Eine leichte Skoliose liegt bei 10 bis 25 Grad, eine moderate zwischen 25 und 40 Grad. Ab einem Winkel von über 40 Grad spricht man von einer schweren Skoliose. Diese Einteilung hilft dabei, den Schweregrad einzuordnen und passende Therapiemaßnahmen festzulegen.

Faktoren für das Fortschreiten (Progredienz) der Skoliose:

Ob und wie schnell eine Skoliose fortschreitet, hängt von mehreren Faktoren ab. Besonders relevant ist das Alter: Je jünger der oder die Betroffene bei der Diagnose, desto größer das Risiko für eine Verschlechterung. Auch der Ausgangs-Cobb-Winkel und die Stärke der Wirbelrotation spielen eine Rolle – je ausgeprägter beides ist, desto höher die Progredienzgefahr. Weitere Einflussgrößen sind das Geschlecht (Mädchen sind häufiger betroffen), das individuelle Wachstumstempo sowie eine familiäre Vorbelastung.

Einteilung der Skoliosemuster – warum sie wichtig ist:

Bewegung ist wichtig – auch und gerade bei Skoliose. Sport fördert den Muskelaufbau, verbessert Haltung und Körpergefühl und wirkt sich positiv auf die Therapie aus. Grundsätzlich ist Sport ausdrücklich empfohlen, sollte aber ohne Korsett ausgeführt werden. Die sportliche Aktivität wird dennoch zur täglichen Tragezeit gezählt. Wichtig ist, mögliche kardiopulmonale Einschränkungen oder andere Kontraindikationen im Vorfeld abzuklären.

Individuelle Therapie braucht spezialisierte Begleitung:

Da jede Skoliose so einzigartig ist wie der Mensch dahinter, braucht es mehr als nur ein Standardprogramm. In unserer Physiotherapie-Praxis setzen wir deshalb auf speziell geschulten Therapeuten, die sich intensiv mit der Behandlung von Skoliose auskennen. Mit fundiertem Wissen, gezielten Übungen und einem individuellen Blick begleiten wir Betroffene auf ihrem Weg zu mehr Aufrichtung, Beweglichkeit und Selbstvertrauen.